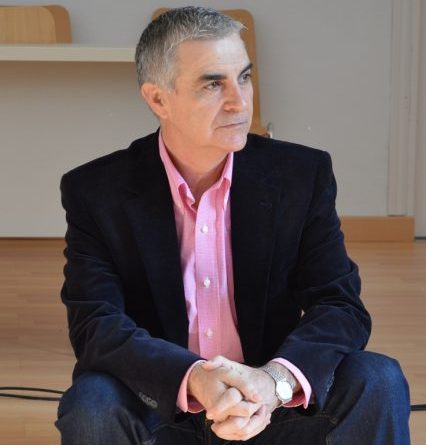

Por José Sarria

Ecos en la nieve

Mohamed El Morabet

Editorial Galaxia Gutenberg (Barcelona, 2025)

“Hazme caso, por favor, y nunca olvides que todas estamos hechas de historias”. Este fragmento, insertado en uno de los diálogos que la protagonista de la última entrega de Mohamed El Morabet mantiene con su hija aún no nacida, se eleva como frontispicio de todo el quehacer literario de este joven autor.

Ecos en la nieve, tercera novela de El Morabet, profundiza en la característica, quizá, más acentuada del escritor hispanomagrebí: la oralidad como matriz narrativa, tal y como ya he escrito con anterioridad: “narrar, imaginar, contar y soñar; es decir, crear un mundo, su propio universo, a partir de elementos, piezas o retazos de una realidad conocida y que reutiliza o recicla para elaborar y componer otro mundo: su mundo imaginario, el mundo de la oralidad, el de los halaiquis y sus relatos fantásticos que perviven en el Rif, su región natal, o en otros lugares del Magreb”.

Esta tercera entrega confirma, de manera indubitada, lo que había adelantado al reseñar sus anteriores novelas (Un solar abandonado y El invierno de los jilgueros), que nos encontramos ante un narrador mayor que hace del acto de contar no una mera correa de transmisión por donde transita la trama, sino la esencia y razón misma del acto creacional. No espere el lector desenlaces portentosos o inauditos, porque el territorio morabetiano se ubica en el trayecto y acampa en ese discurrir poético y pausado de las descripciones, desde el majestuoso inicio con el que se abre la novela: “En alguna montaña. En invierno. En una choza. Por el hueco de la persiana rota se ve la copa del cedro. El azul cielo acentúa el verde de agujas cortas, poco carnosas. Nacen de un tronco majestuoso. Una mujer las observa mientras respira. O al menos eso parece. El viento mece una aguja y bailan todas. El sol acaricia una y sonríen todas. La mujer no se mueve, impasible ante los detalles humildes del árbol. El hueco de la persiana rota deja pasar unos rayos de luz …”, hasta el pausado y calmo final: “El invierno cada año es menos crudo. De la choza apenas queda rastro. El cedro resiste en su sitio. La montaña también”, una demarcación en la que la palabra fluye y se despliega apacible, germinativa y fundante.

La novela se sitúa y se desarrolla en el marco escénico de una choza abandonada en el corazón de una montaña inhóspita, posiblemente del Rif, donde una mujer joven, embarazada, resiste al límite de la subsistencia. En un entorno hostil, la nieve, el frío, la indigencia o el desamparo no son simples elementos meteorológicos o vitales, sino personajes tácitos que tejen una red de actores y figurantes esenciales del relato: “Una gota al baúl. Una gota al suelo …/… Veintidós gotas al baúl. Veintitrés gotas al suelo …/… Oye el murmullo del caudal del río. Entrecortado. Tan lejos y tan cerca. Una cadencia entre de arroyo y de cascada. Ahora tímido, ahora vivo. Va y viene. Como si el viento afinara su instrumento para la balada de la duda”. En esa métrica mínima, fragmentaria y repetitiva, la iteración (a modo de anáfora poética: “¿me oyes?”) se transforma en recurso estructural de las emociones, pulsación que imita el latido de la vida en reclusión, desde donde se entiba la soledad radical de la protagonista y el anclaje vital que le confiere el monólogo interior que mantiene con ese ser latente que lleva en su vientre: “No vomito por tu culpa, de verdad, tú no tienes nada que ver, ¿me oyes? Créeme, no es por ti”.

El Morabet construye un espacio narrativo de significada tensión poética, transitado por la salmodia hipnótica de hondo compás verbal, donde la conversación íntima con la hija, aún no nacida, se convierte en un abisal atlas de sentimientos y recuerdos que la madre pretende legar, puros e hialinos, a su niña, alejándola de una familia que, durante años, la ha maltratado y vejado, llegando, incluso, a la violación física sistemática: “Mi familia es de esa clase de gente. En mi caso ni siquiera tuve que irme lejos, ya pululaban a mi alrededor cuando abrí los ojos. Por eso estamos aquí, no quiero que te conozcan, ni que estén cerca de ti. No son tu familia, ¡óyeme bien! Esto grábatelo a fuego en tu pequeño corazoncito. Cuando tú vayas a abrir los ojos, estarán lejos, muy lejos, te lo prometo”.

El estilo atomizado y episódico, de continuas frases cortas —a veces brevísimas— con ciertas influencias del iceberg style de Hemingway, la fragmentación lírica de Manuel Vilas e incluso la narrativa mínima de Said El Kadaoui (NO), resuenan en estas páginas, acompañadas de descripciones detallistas, con precisión minimalista, a la vez que fronterizas de una especie de acendrado manierismo donde la acción parece detenerse para dar paso a una contemplación absoluta del instante, de la naturaleza y del transcurso de la existencia, logrando convertir el tiempo, desde su travesía de la supervivencia, en materia plástica, estado en el que los días se confunden, mezclando el momento presente y las duras horas vividas en la choza, junto a los tiernos recuerdos de la infancia, como aquella primera vez que la protagonista oyó el mar: “Ahora que estás despierta y me oyes, te contaré la primera vez que oí el mar …/… La espuma de las olas es esponjosa. Como cuando lavábamos la lana de los jergones en verano”. Esa memoria sensorial, que se despliega por acumulación de imágenes, entrelazadas de sonidos, tactos y olores, donde emerge el recuerdo de su indomable tía que “ahora vive entre fresas, ya lo sabes, más allá del mar”, funciona como contrapunto luminoso frente a la dureza de la escasez que experimenta en los días de reclusión invernal: “Nieva. Nieva sobre la montaña y su noche. Nieva sobre la mujer y su eco”.

Ecos en la nieve sustancia un extraordinario ejercicio de depuración narrativa acompañado de una deslumbrante capacidad descriptiva. Bajo la aparente sencillez del discurso —esa sucesión de frases cortas, casi cápsulas— se esconde un trabajo de orfebrería verbal que, como en Hemingway, deja fuera lo explícito para que lo esencial emerja en la mente del lector. El Morabet, una vez más, demuestra que su literatura no es fruto de un simple o circunstancial cruce cultural, sino la construcción de un territorio propio, donde la voz, la mirada y el pulso narrativo responden a una decidida ética de la palabra: existir para narrar, narrar para existir.